《食品安全国家标准复合调味料》(征求意见稿)

编制说明

一、标准起草的基本情况

《食品安全国家标准复合调味料》的起草任务来自食品安全国家标准制(修)订项目(项目编号:spaq-2014-03),起草单位为:广东省疾病预防控制中心、中国调味品协会,起草人包括卫祥云、张永慧、陈子慧、彭接文等。

本项目于2014年6月立项。前期经收集国内外相关标准进行比对分析,形成初步草稿,于8月5日在北京召开2014年全国调味品行业食品安全工作座谈会上进行了讨论。随后,根据各方反馈意见,进一步完善,于2015年2~3月进行起草阶段的征求意见。2015年4月10日在北京召开标准研讨会议,会上对征求的意见进行了讨论及处理,会后根据与会专家、企业代表的意见和建议对标准文本进行了修改。2016年6月30日,在北京召开了标准征求意见会,来自行业的专家对标准进行了讨论,后根据专家意见对标准进行了修改完善,形成征求意见稿。

二、标准的重要内容

本标准为新制定的食品安全国家标准。主要包括以下内容:

1. 适用范围:

本标准适用于预包装复合调味料,不适用于散装复合调味料。在 《调味品分类》(GB/T 20903-2007)中配制酱油、配制食醋及火锅调料不在“复合调味料”的分类项下,但其产品实质属于复合调味料,经与行业商讨,一致认为应纳入本标准管理范围。水产调味料另有相应的食品安全标准,因此不在本标准范围内,另外,复合调味料也不包括以两种或两种以上甜味料(如蔗糖、葡萄糖、果葡糖浆等)为主加工而成的、仅赋予食品甜味的产品。

2. 定义:

复合调味料是一大类产品,参考《调味品分类》(GB/T 20903-2007)等标准,结合行业实际生产情况,并经征求行业意见,拟定“复合调味料”的定义为:“用两种或两种以上的调味料为原料,添加或不添加辅料,经相应工艺加工制成的可呈液态、半固态或固态的产品,如配制工艺生产的酸性调味液产品等”。 同时,由于配制工艺生产的酱油、食醋产品已不再纳入酱油、食醋标准的适用范围,在名称上不能体现“酱油”、“食醋”的字样,为便于对标准的理解,在定义中增加“如配制工艺生产的酸性调味液产品等”的表述。

为简化表述,减少措辞上的重复,没有分别对“液态调味料”、“半固态调味料”或“固态调味料”进行定义。同时,考虑到随着人民生活水平的提高和食品工业的迅速发展,调味品的生产和销售市场出现了空前的繁荣和兴旺,复合调味料的原料丰富、配方多样,对具体产品品种的定义不适宜在食品安全标准中进行统一规定,建议由行业牵头另行制订相关标准进行规范。

3. 技术要求

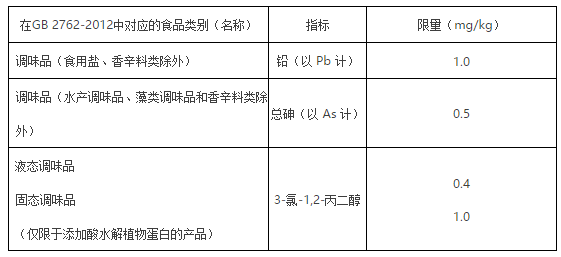

1) 污染物限量:

复合调味料在《食品安全国家标准食品中污染物限量》(GB2762-2012 )的食品类别中属于调味品,相应的污染物限量要求为:

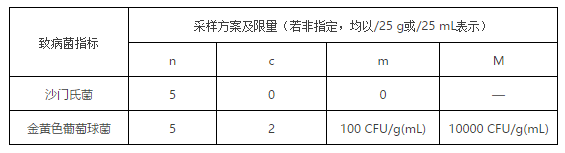

2) 微生物限量:

即食复合调味料的致病菌限量应符合《食品安全国家标准食品中致病菌限量》(GB 29921-2013)对即食调味品中复合调味料的规定。

3) 食品添加剂:

食品添加剂的使用应符合GB 2760的规定,其中调味料酒应符合料酒及制品的规定,其他复合调味料应符合复合调味料的规定。

三、国内国际相关标准情况

国内相关的产品标准有《排骨粉调味料》(SB/T 10526-2009)、《牛肉汁调味料》(SB/T 10757-2012)、《海鲜粉调味料》(SB/T 10485-2008)、《菇精调味料》(SB/T 10484-2008)等。

国际食品法典委员会(CAC)无关于复合调味料的产品标准,类似的有关于辣椒酱的区域标准《CODEXSTAN 306R-2011 Regional Standardfor Chilli Sauce》。美国联邦法规(Code ofFederal Regulations,CFR)中有关于法式调味汁、蛋黄酱、色拉酱等产品的条款,具体内容包括定义、配料、命名、标签等。澳大利亚、新西兰在产品标准中,涉及复合调味料的仅有醋及其相关产品的标准《Standard2.10.1 Vinegar and Related Products》,其中对配制醋仅规定了醋酸浓度。